dernière parution

Pierre Boulle : l'homme et l'oeuvre

| Pierre Boulle : l'homme et l'oeuvre(21 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Je savais comme tout le monde que Pierre Boulle était lauteur de La Planète des Singes et du Pont de la Rivière Kwaï. Je savais aussi quil avait été agent secret en Asie du Sud-Est pendant la guerre car javais découvert, je ne sais plus où, la traduction anglaise de ses Sources de la Rivière Kwaï mais, mapercevant très vite que ce récit navait rien à voir avec la véritable Rivière Kwaï, je ne lavais pas lu jusquau bout et javais bien tort. Mais javais bien lintention de mintéresser à cet auteur : il y a déjà un moment que javais acheté le gros volume que léditeur Omnibus avait consacré aux « romans héroïques » de Pierre Boulle mais navait guère trouvé le temps den entamer la lecture. Et puis voilà que je fais connaissance avec des Français établis en Malaisie, grâce au projet du pantoun francophone auquel je participe, quils deviennent des amis, que je découvre sur le site créé par Jérôme Bouchaud, Lettres de Malaisie, la liste très complète, établie par Serge Jardin, de tous les livres écrits en français et ayant une relation avec la Malaisie, liste sur laquelle on retrouve 5 ou 6 romans de Pierre Boulle. Et, en plus, Serge me raconte lhistoire de tous ces planteurs-écrivains français ayant tous travaillé à des époques différentes, pour le même groupe de plantations franco-belge en Malaisie, Henri Fauconnier dabord, arrivé en 1905, qui en a été le créateur, et a obtenu le prix Goncourt en 1930 avec son roman Malaisie , Pierre Boulle ensuite qui a tiré de son expérience de planteur une sainte horreur de lOrganisation, de la Firme, mais a pris la Malaisie pour cadre de plusieurs de ses romans, Pierre Lainé pour finir, lopiomane et grand amateur de petites Chinoises, qui écrit sous le pseudonyme de Christian de Viancourt, LOreiller de Porcelaine.

| Edward Abbey, Doug Peacock, Terrorisme écolo et nature-writing(30 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Cest en lisant une biographie de Jim Harrison (celle faite par son traducteur Matthieussent) que jai rencontré pour la première fois le nom dEdward Abbey. « Chacun à sa manière », y lisait-on, « Edward Abbey et Jim Harrison sopposent violemment à cette inconscience de prédateur qui imprègne la mentalité américaine depuis lorigine ». Et ailleurs, peut-être dans une de ses interviews, Jim Harrison va même jusquà dire quil considère Edward Abbey comme lun des plus grands écrivains de lOuest. Et puis voilà que je découvre dans le dernier catalogue que menvoie mon libraire Ken Lopez de Hadley dans le Massachussets le roman-culte dEdward Abbey, dans une édition anniversaire publiée en 1985, 10 ans après sa première parution, une édition sur papier spécial, numérotée et signée par lauteur. Et, en plus, véritable cerise sur le gâteau, illustrée par un dessinateur fameux, roi de lunderground, des BDs pour Adultes, le créateur de Fritz the Cat en personne, Robert Crump (ce Crump qui vit dailleurs aujourdhui dans le sud de la France et a été célébré il y a quelques années, bien tardivement, me semble-t-il, au Festival dAngoulême). Je lai bien sûr commandé et je viens de men délecter. Je crois quil y a longtemps que je navais pas autant ri, à haute voix, en lisant un bouquin. Voir Edward Abbey : The Monkey Wrench Gang, Tenth Anniversary Edition, Ill. R. Crumb, édit. Dream Garden Press, Salt Lake City, 1985.

The Monkey Wrench Gang

Un monkey wrench est comme chacun sait, ou comme chacun devrait le savoir, une clé à molette (dailleurs je crois que le bouquin a été traduit en français avec le titre de Gang de la Clé à Molette ; mais je pense que ceux qui le peuvent devraient le lire en anglais parce quils perdraient forcément beaucoup de son sel dans la traduction). Le fameux « Gang » est constitué de quatre membres tous aussi farfelus les uns que les autres.

Il y a dabord Seldom Seen Smith, présenté par lauteur comme un Jack Mormon. Quest-ce quun Jack Mormon ? Une espèce de faux Mormon. Un type qui boit, jouit, ne va pas souvent au Temple, mais reste plus ou moins attaché à sa communauté. Dailleurs le nom de famille de Seldom Seen est Smith. Cest aussi celui du père fondateur. Il en est peut-être même un descendant. Et comme les Mormons Seldom pratique ce que lauteur appelle le mariage multiple. Mais il sarrange pour que chacune de ses trois femmes habite à une journée de voyage lune de lautre. Cest peut-être pour cela quelles trouvent quelles ne le voient pas assez souvent et quelles ont décidé de lui donner ce prénom original de Seldom Seen (rarement vu). S. S. Smith a un métier. Il est guide et emmène des touristes descendre sur ses canots pneumatiques les rapides du Colorado (cest ainsi quil va faire connaissance avec les trois autres membres du gang). Il faut croire quil en reste des rapides malgré ce quen dit lauteur : « La pauvre rivière Colorado qui était dans le temps libre, sauvage et dune magnifique couleur dorée, comme son nom lindique, est maintenant complètement apprivoisée, domestiquée par le grand barrage (le Glen Canyon Dam), claire et verte comme les eaux des glaciers. Un fantôme de rivière, survolée desprits de mouettes et de pélicans et qui nest plus habitée que par des esprits de castors ». Seldom Seen a une idée fixe : faire sauter le barrage. Au début de lhistoire on le voit agenouillé en plein milieu du pont face au Glen Canyon Dam, priant Dieu : « Dear old God, vous savez comme moi comme cétait avant.

| Ecrivains d'Afrique du Sud (L'honneur des Blancs)(22 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Olive Schreiner

Je trouve que les écrivains blancs dAfrique du Sud ont, en quelque sorte, sauvé lhonneur des Blancs. Je pense dabord aux trois écrivains contestataires de lApartheid, André Brink, J. M. Coetzee et Nadine Gordimer. Et puis à leur aîné Alan Paton. Mais cest aussi le cas dune écrivaine du début du siècle, moins connue, que jai découverte, un peu par hasard, en fouillant dans les libraires antiquaires de Johannesbourg, Olive Schreiner. Une sacrée bonne femme ! Fille d'un couple de missionnaires pauvres et stricts, servante dans une ferme, elle décide de devenir écrivain. Elle ne doute de rien, sauf de Dieu (déjà enfant la fille de missionnaires se proclame athée), arrive à se faire éditer sous un pseudonyme masculin (Ralph Iron) et dès le premier roman publié, l'admirable Story of an African Farm, c'est le succès qui lui permet de se faire connaître à Londres. Elle y fréquente le sexologue Havelock Ellis et le socialiste Edward Carpenter, va militer avec les féministes anglaises, puis revient en Afrique du Sud, s'oppose à ce salaud de Cecil Rhodes qui pacifie ce qui va s'appeler plus tard la Rhodésie en accaparant non seulement la terre mais aussi les troupeaux des tribus Ndebele pour les donner aux Blancs (il faudrait rappeler cette histoire au moment où les Anglais se déchaînent contre les saisies des fermes des Blancs ordonnée par Mukele qui est certes un petit dictateur pourri mais qui au fond ne fait que reprendre pour son peuple ce dont il a été spolié il y a cent ans). Elle publie même un livre vengeur : Trooper Peter Halket of Mashonaland qui paraît aux Etats-Unis (en Angleterre cela a été censuré) avec la photo de Noirs pendus à un arbre (j'ai réussi à en acquérir un exemplaire). Pendant la guerre des Boers elle est en opposition totale contre les Anglais et encore une fois contre Rhodes qui avait déjà essayé avec le fameux raid raté de Jameson à exciter les Boers pour justifier la guerre et la mainmise anglaise sur les richesses du Transvaal. Puis elle s'intéresse à nouveau aux questions sociales, rencontre Ghandi, revient aux femmes avec son livre : Women and Labour. Après la guerre elle combat ses anciens amis, les généraux boers Louis Botha et Jan Smuts, sur la question des Noirs (on n'en est pas encore à l'Apartheid mais cela commence). Elle engueule les syndicats ouvriers qui veulent séparer la défense des ouvriers blancs de celle des ouvriers noirs, le fameux colour bar. « Il faut l'union de tous. Si un nouveau venu, Italien, caffre, chinois, accepte des salaires plus bas, c'est le trou dans le navire ». C'est la même position que celle prise par Rosa Luxembourg. Et c'est le drame du socialisme aux Etats-Unis, on en parlera encore. Dès avant la première guerre mondiale elle met en garde tout le monde sur la question noire : l'exploitation des Noirs, c'est l'outil utilisé pour créer notre richesse, elle entraîne la désocialisation, l'expropriation, le blocage de toute possibilité de culture, d'évolution. Alors gare à l'avenir ! Enfin, quand survient la guerre de 14, elle est pacifiste, résolument pacifiste, comme Rosa Luxembourg encore, et comme le fils dAlsaciens Eugène Victor Debs, le président du Parti Socialiste Américain et qui va languir pendant huit ans en prison pour s'être opposé à l'entrée en guerre des Etats-Unis.

Olive Schreiner est quelqu'un qui s'est faite toute seule contre sa famille, sa culture, sa religion.

| Trois écrivains japonais que j'aime (Saikaku, Kafû, Kawabata)(9 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Ihara Saikaku

Jaime beaucoup Saikaku. Un écrivain de la deuxième moitié du XVIIème siècle, et pourtant déjà très moderne et bien plaisant à lire (voir : Ihara Saikaku : Cinq amoureuses, trad. et notes de Georges Bonmarchand, édit. Gallimard, Paris, 1959). Il est vrai que tout est nouveau chez lui : on a même prétendu quil est le précurseur du roman psychologique. Et le monde quil décrit est lui-même nouveau : cest celui des Tokugawa qui vient de commencer et qui va durer jusquà la révolution de Meiji. Le monde nouveau des chônin, les commerçants bourgeois propriétaires, le début du théâtre Kabuki, moins élitiste que le Nô, du théâtre des marionnettes dans lequel va sillustrer le grand auteur dramatique Chimitsu, les quartiers de plaisir qui vont fleurir dans toutes les grandes villes : Shimabara à Kyôto, Shimmachi à Osaka et bien sûr Yoshiwara à Edo, c. à d. Tokyo. Il y a un vrai plaisir à lire Saikaku. Ses histoires grouillent littéralement de personnages de toutes sortes: acteurs, moines, bonzes, ascètes, pèlerins, diseurs de bonne aventure, colporteurs, trafiquants divers, vendeurs détoffes, darmures, de légumes, de levain, fabricants de tonneaux, de cercueils, puisatiers, bouilleurs dalcool de riz, propriétaires de maisons de thé, éditeurs dalmanachs, bateliers, entremetteuses, policiers, chasseurs, oiseleurs, paysans, viveurs, prostituées... et pas un seul Samouraï ! Et tous éclatent de cette vitalité si japonaise !

Pourtant Saikaku a surtout la réputation dêtre un auteur de romans érotiques. Ce qui nest pas vraiment le cas, même sil a écrit la Vie dun ami de la volupté et la Vie dune amie de la volupté. Les cinq histoires quil raconte dans les Cinq Amoureuses sont dabord, comme le dit Bonmarchand dans sa préface, des histoires damours sensuels. Le Japon - comme la Chine - na pas été pollué par les conceptions sexuelles des Sémites. Mais si les sens sont lélément déclencheur de la liaison amoureuse, je trouve que la sentimentalité, un certain romantisme même, ne sont pas complètement absents. Par exemple dans la quatrième histoire : la jeune O-Shichi, la fille du marchand de légumes, a découvert lamour à seize ans avec un jeune homme, aussi innocent quelle-même, à loccasion dun incendie et, pour rencontrer à nouveau son amant, va allumer un autre feu. Condamnée comme incendiaire à être brûlée vive elle affronte courageusement son destin, illuminée par lamour, et laisse un message pour son amant, malade damour et inconscient, lui demandant de ne pas se suicider mais de se faire bonze. Le récit de la mort dO-Shichi est très beau :

« La vie humaine est bornée. La sienne sen alla dans la fumée du bûcher, peine assez rare, non loin de Shinagawa, au bord dun chemin herbeux, à lheure où résonnait la cloche qui annonce la fin du jour. De toute façon, la destinée des hommes est de ne pouvoir éviter de terminer leur vie en fumée. Mais O-Shichi eut une fin particulièrement digne de pitié. Cela se passait hier. Qui regardait ce lieu, le lendemain matin, ny voyait plus ni poussière, ni cendres. Seul restait le vent des pins de Sudzu-gamori ».

| B. Traven, éternel anarchiste. Son secret, sa vie, son oeuvre(39 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Je crains que beaucoup de lecteurs francophones prennent encore aujourdhui Traven pour un simple auteur de romans daventures bien ficelés et se souviennent du Trésor de la Sierra Madre plus à cause du film que du roman dont le film est tiré. Et cest bien dommage. Car B. Traven nest pas seulement un véritable écrivain au style direct, animé, moderne, dissimulant sa tendresse sous un humour sarcastique, cest aussi quelquun qui a conservé jusquà la fin les convictions de sa jeunesse. Sauf que lanarchiste, le radical, le révolutionnaire des années 1917 - 1921 (période de parution de la Revue Ziegelbrenner de Ret Marut) est devenu un homme plus mûr, moins dogmatique et plein de pitié. Et dabord de pitié pour les Indiens si cruellement exploités du Chiapas. Et cest pourquoi je considère que le coeur de son oeuvre mexicaine est constitué par ses romans du cycle de la caoba (Mahagoni en allemand, acajou dAmérique en français).

Mais B. Traven a aussi ceci dextraordinaire cest quil na jamais cessé de sentourer dun mystère absolu concernant son identité et son passé. Il y a probablement dautres écrivains qui ont cherché lisolement ou lincognito (on a actuellement lexemple de Thomas Pynchon, lauteur de V.) mais B. Traven est allé beaucoup plus loin. Il a caché jusquà la fin le secret de sa naissance (et de son véritable nom). Il a prétendu être de nationalité américaine déjà avant la première guerre mondiale. Au Mexique il se faisait passer en public pour son représentant sous le nom de Croves. Et ce nest que sur son lit de mort quil a autorisé sa femme à révéler quil avait effectivement été, dans une autre vie, le révolutionnaire allemand Ret Marut. B. Traven a répété mille fois que seule comptait loeuvre et que lauteur nétait rien. Quil était même malsain de sintéresser autant à lui. Et pourtant je vais dabord parler de son mystère avant dévoquer son oeuvre. Dabord parce quil y a un fil évident qui lie sa première vie à sa deuxième. Et ensuite parce quon a souvent limpression que certains de ses secrets résonnent discrètement dans nombre de ses écrits.

| Segalen, Gauguin et les Maoris (et Moerenhout, Melville et Max Radiguet)(28 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

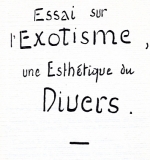

Victor Segalen est mort en 1919, à 41 ans, seul, dans une forêt bretonne, dune hémorragie due à une blessure faite à la jambe et dépuisement. Mais malgré sa brève vie il avait créé une oeuvre dont toute létendue et limportance nallaient être vraiment appréciées quaprès la deuxième guerre mondiale. Trois aspects de son oeuvre mintéressent tout particulièrement. Son expérience polynésienne dabord, doù surgissent ces Immémoriaux où il fustige à la fois les missionnaires chrétiens qui sont les principaux fossoyeurs de lancienne culture maorie, et les Polynésiens qui ont accepté leur déchéance, et où il continue en quelque sorte le combat de Gauguin. Son expérience chinoise aussi bien sûr, expérience dont sont sortis ce roman étrange, étrange à la fois par sa conception et par sa genèse, René Leys, ainsi que ces poèmes si particuliers, les Stèles. Et puis sa théorie sur lexotisme, cette esthétique du divers, une étude jamais terminée et qui ne sera éditée par sa fille quen 1978 (Essai sur lexotisme), mais qui na pas fini de faire des émules (Kenneth White, Nicolas Bouvier) ni dêtre la source de nombreuses études, de colloques et de revues (les Carnets de lExotisme). Et puis Segalen était un homme passionné. Et les hommes passionnés me passionnent.

En 1999 la Bibliothèque nationale de France a organisé une exposition en hommage à Victor Segalen dont la presque totalité de l'oeuvre se trouve dans ses collections ainsi que de nombreux manuscrits, journaux, notes, lettres, dessins, photographes, etc. Un grand nombre de ces documents sont représentés dans l'ouvrage publié à l'occasion de l'exposition, ouvrage qui comporte également d'intéressantes contributions de Henry Bouillier, d'Anne Joly-Segalen (sa fille décédée peu de mois avant l'exposition), de Jean-Pierre Angrémy (l'écrivain Pierre-Jean Rémy) et de Jean Malaury entre autres. Voir : Victor Segalen, Voyageur et Visionnaire, (ouvrage publié à l'occasion de l'exposition du même nom, sous la direction de Mauricette Berne), édit. Bibliothèque nationale de France, 1999. Cest dans cet ouvrage que jai puisé une grande partie des données biographiques relatives à Victor Segalen ainsi que dans la grande biographie de Henry Bouillier : voir Henry Bouillier : Victor Segalen, édit. Mercure de France, Paris, 1986 (il sagit dune édition revue et corrigée ; la première édition date de 1961). Le livre de Henry Bouillier est dailleurs plus que cela. Cest une véritable biographie littéraire, dans le sens où elle ne suit pas seulement lévolution intellectuelle de Segalen mais fait en même temps une analyse en profondeur de son oeuvre. Mais commençons dabord par nous embarquer pour la Polynésie

Quand Segalen sembarque le 10 octobre 1902 pour rejoindre, en tant que médecin de deuxième classe, la Durance, un vieux bâtiment naviguant à la voile et au moteur et stationné à Tahiti, il a 24 ans. Il avait soutenu une thèse au titre surprenant de « Les cliniciens des lettres » et qui traitait des « névroses dans la littérature contemporaine », avait été très impressionné par les symbolistes, surtout par Huysmans (La Cathédrale et A rebours) et avait déjà réussi à faire publier un article dans le Mercure de France intitulé Les Synesthésies et lEcole symboliste.

Pour le moment, en débarquant à Tahiti, il est simplement frappé, comme tout homme jeune, sensible et donc sensuel, par les couleurs, les odeurs, la chaleur, lhumidité tropicales et la nature simple et gaie des Polynésiens.

| Le théâtre Nô(5 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

La première fois que jai entendu parler de Nô cétait en taupe à Strasbourg. Le Mar, notre prof de Maths, nous avait prévenus : « Les petites filles, cest pas pour vous. Vous pourrez y penser quand vous aurez le bicorne » (Le Mar ne jurait que par lX). Seul le beau Sacha osait braver la règle. Et puis un jour il nous raconte que son père lavait surpris lorsquil se trouvait dans sa chambre avec une fille mais avait assez bien réagi. « Et ta mère ? » lui avons-nous demandé. « Oh, ma mère est en ce moment entièrement plongée dans létude du Nô. Alors, vous savez..! » Personne nayant osé demander ce que cétait que ce Nô si passionnant ce mot est resté longtemps pour moi quelque chose de mystérieux, de secret, de hautement intellectuel (il y a quelques années un banquier strasbourgeois ma donné des nouvelles de la mère de Sacha : presque nonagénaire, toujours aussi intellectuelle, serbe dorigine, elle était désespérée de limage déplorable qui collait à la Serbie depuis les événements de lère Milosevitch!).

En tout cas ce nest pas au Japon que jai pu élucider le mystère. Aucun Japonais na lidée saugrenue demmener un barbare occidental dans un théâtre Nô, la quintessence même de la culture et de lintellectualisme japonais. Alors jai plongé dans les explications de deux Occidentaux, lAméricain Fenollosa et le Français Noël Peri, qui ont découvert le Nô après louverture de lère Meiji et qui ont été tous les deux littéralement fascinés par ce théâtre si singulier (voir : Noh or Accomplishment by Ernest Fenollosa and Ezra Pound, édit. Alfred A. Knopf, New-York, 1917 et : Noël Peri : Le Nô, préface de Naojiro Sugiyama de lAcadémie Impériale, édit. Maison franco-japonaise, Tokyo, 1944).

| Jack London, socialiste(28 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Francis Lacassin regrette quà cause de la Bibliothèque Verte les Français prennent Jack London pour un écrivain pour enfants. Et il a essayé de leur prouver le contraire en publiant son oeuvre complète dans la collection 10/18 (51 volumes !) avec moult préfaces et annotations. Et moi, ce que je voudrais montrer ici, cest que London est le premier et, me semble-t-il, le seul véritable écrivain socialiste prolétaire américain. Encore que, une fois de plus, Francis Lacassin ma précédé semble-t-il, puisquil a étudié lui aussi lactivité militante de Jack London dans la préface dun des 51 volumes de la collection 10/18 consacrés à cet auteur : Yours for the Revolution (cest ainsi que London signe ses lettres, on le verra plus loin). Mais je nai pas réussi à me le procurer et il est probablement épuisé.

Bien sûr, moi aussi, je suis de la génération Bibliothèque Verte et jy ai lu Croc-Blanc, Jerry dans lIle, Michaël chien de cirque et Belliou-la-Fumée et quand jai découvert chez un libraire-antiquaire de Toronto ces titres dans leurs éditions originales aux couvertures souvent joliment illustrées, je les ai tous achetés. Je sais, bien sûr, que London avait beaucoup de cordes à son arc (cétait un merveilleux conteur). Et quil avait aussi pas mal de défauts. Il avait été influencé par Darwin, Spencer et Nietzsche (quil avait probablement mal lu) et ne sest jamais complètement débarrassé de certaines conceptions racistes (supériorité de lhomme blanc et, parmi les Blancs, supériorité de lAnglo-Saxon blond aux yeux bleus). Il faut dire que lui-même était une véritable force de la nature et quil avait une résistance physique hors du commun et une volonté de fer, ce qui nincite guère à avoir pitié des faibles. Il est vrai aussi que ces conceptions lui ont inspiré lun de ses meilleurs romans, Le Loup de Mer, et influencé aussi un autre de ses chefs doeuvre, pourtant très anti-bourgeois et pas mal autobiographique, Martin Eden. Et pourtant London a prétendu plus tard que le Sea Wolf était un écrit anti-nietzschéen et que Martin Eden était une condamnation de lindividualisme. Sa fin de vie nétait pas très heureuse. Son rêve, partir dans les Mers du Sud sur son propre yacht payé avec les revenus de ses livres, a tourné au cauchemar : affreusement malade, hospitalisé en Australie, il na récupéré quaprès son retour en Californie (daprès la description de sa maladie je me demande si ce nétait tout simplement quune allergie au soleil et à leau de mer : les Anglo-Saxons à la peau claire et aux yeux bleus ont aussi quelques faiblesses !). Son autre rêve : un ranch, des chevaux, famille et amis autour de lui, est parti en fumée : le jour même où sa maison a été terminée, elle a brûlé de fond en comble. Et ses amis lont ruiné. Et lui navait pas dautre ressource que décrire et décrire encore, des nouvelles et romans pas toujours très bons. Au point même quil a fini par haïr son métier décrivain. Et puis pour finir il sest éloigné de ses amis socialistes, ayant perdu le contact avec le monde du travail. Alors quen 1909 encore il saluait la révolution mexicaine, deux ans plus tard il approuve lentrée au Mexique de larmée américaine (sous un prétexte futile, en réalité pour protéger les intérêts de ses pétroliers). Et finalement peu de temps avant sa mort il envoie une lettre de démission au Parti, non parce quil avait perdu foi dans le combat contre loligarchie capitaliste mais parce quil ne croyait quen la force, la révolution, et non dans le compromis. Mais janticipe...

| Et si on parlait haïku ?(8 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Lirruption soudaine de lart japonais en France et dans dautres pays européens entre 1860 et 1870 fut vécue comme un véritable choc culturel. Deux raisons essentielles à cela : le Japon était resté complètement fermé au monde occidental (à part un comptoir hollandais étroitement surveillé) jusquau débarquement des canonnières (déjà) américaines du Commodore Perry en 1853 et cet art était tellement surprenant par sa vitalité et ses couleurs, surtout lart des fameuses estampes japonaises, quil interpellait tout le monde, les artistes aussi bien que les intellectuels, et quil allait étonner les impressionnistes, influencer ceux qui allaient leur succéder, créer une véritable mode, le japonisme, et parrainer la naissance dun style nouveau, celui de lArt Nouveau justement.

Mais il y a une forme dart japonais dont on parle moins, une forme littéraire, poétique, tout à fait originale, qui a trouvé un écho extraordinaire en Occident, cest le haïku. Plein de poètes sy sont intéressés : Ezra Pound, Paul Eluard, Ungaretti, Séféris, Octavio Paz, des Russes, des Ukrainiens, des Yougoslaves, etc. Etiemble dit dans un essai consacré à cette forme poétique et inclus dans Etiemble : Essais de littérature (vraiment) générale, édit. Gallimard, Paris, 1975 que le haïku, depuis sa découverte par les Occidentaux, na jamais cessé dêtre à la mode. Et Etiemble a encore raison aujourdhui car il suffit de surfer sur le net pour tomber sur un site consacré au haïku et sur un Français installé au Canada qui en semble follement amoureux.

Le haïku est un tercet c. à d. un poème de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes. Cest Bashô qui a vécu au XVIIème siècle (1642 - 1694) qui est considéré comme le véritable père du haiku. Quand il ne parcourait pas le pays, il vivait dans un quartier tranquille de Yedo (Tokyo), dans une cabane entourée de bananiers qui se disent bashô en japonais et qui symbolisent laspect évanescent du bouddhisme car leurs feuilles sont facilement brisées par le vent.

| Les épopées magnifiques : Taïra et Minamoto(9 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Avant dévoquer les grandes épopées des familles Taïra et Minamoto si merveilleusement traduites par René Sieffert il faut dire un mot des chroniques historiques japonaises. Et dabord de lÔkagami ou Grand Miroir qui couvre lhistoire du Japon de 850 à 1025 (voir : The Ôkagami, a Japanese historical Tale, trad. Joseph K. Yamagiwa, édit. George Allen and Unwin, Londres, 1967). Quel intérêt me direz-vous ? Quest-ce que cela nous apprend sur le Japon daujourdhui ? Pas grand-chose je vous laccorde. Quelques points méritent néanmoins dêtre notés.

Dabord une fois de plus on commence par copier la Chine. Et particulièrement leur fameuse chronique historique qui date de la fin du 2ème siècle avant J.C.: les Mémoires de Se-ma Tsien (voir Mémoires Historiques de Se-ma Tsien, traduits et annotés par Edouard Chavannes, Professeur au Collège de France, édit. Libr. dAmérique et dOrient/Adrien Maisonneuve, Paris, 1967-69, cest un reprint de lédition de 1895-98). Cest lobjectivité de la relation historique qui intéresse avant tout Se-ma Tsien et les leçons à tirer en ce qui concerne la meilleure façon de gouverner un Etat. Cest probablement en disciple de Confucius quil se permet de contredire lEmpereur Ou et de défendre lhonneur dun général vaincu. LEmpereur fou furieux le défère à un tribunal pour conspiration, ce qui lui vaut dêtre condamné à la Chambre Tiède (c. à d. à être châtré). Cela ne lempêche dailleurs pas de continuer loeuvre commencée par son père, si ce nest que la tonalité en devient un peu plus amère.

Lauteur japonais inconnu du Grand Miroir, de son côté, donne plutôt limpression dériger une oeuvre à la gloire de la famille des Fujiwara et de son membre le plus éminent, Michinaga, qui a vécu de 966 à 1027 et a véritablement dirigé le Japon pendant plus de 20 ans.

| Petit voyage (littéraire) autour de la Méditerranée(38 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Cest drôle, mais en cherchant un écrivain qui personnifie la Méditerranée, le premier qui me vient à lesprit est un Anglais, de mère irlandaise et né dans lHimalaya. Mais tout le monde a le droit de tomber sous le charme de la Méditerranée et, sans aucun doute, cela a été le cas de Durrell. Dabord il a aimé les îles, a vécu en Crète, à Chypre (voir Citrons acides), à Corfou, à Cos, à Patmos, à Rhodes et finalement sur la scène où se joue le drame de son Quatuor : Alexandrie. Une ville qui, à son époque du moins, - car aujourdhui Alexandrie a perdu son charme comme tant dautres paradis - nétait pas vraiment égyptienne mais était la capitale de ce monde apatride, détaché, mélangé dItaliens, de Turcs, dArméniens, de Juifs, de Grecs, qui régnait alors sur les rives de la Méditerranée orientale.

La sortie de la traduction française du Quatuor à la fin des années 50 fut un événement (les quatre romans ont paru en traduction française chez Corrêa/Buchet-Chastel, Justine en 1957, Balthazar et Mountolive en 1959 et Cléa en 1960). Annie et moi nous en sommes délectés à lépoque. Une atmosphère sensuelle, orientale, des couleurs chatoyantes, la lumière dans tous ses états, la merveilleuse histoire damour de Nessim et de Justine, le style dun grand poète. Encore aujourdhui, alors que je ne lai jamais relu, jai des images dans la tête : le frère copte de Nessim, au bec de lièvre, en silhouette noire sur la terrasse de sa demeure, qui, dans sa fureur, et de son long fouet, abat les chauves-souris qui emplissent la nuit égyptienne ; la chasse aux canards à laube sur un lac quelque part dans le Delta, les milliers doiseaux qui virevoltent en vrombissant, les coups de feu qui claquent de partout, les couleurs du ciel et des plumages, leau fouettée par les chutes des corps et le drame final, lassassinat dun des chasseurs ; la maison de prostitution enfantine dans laquelle Mountolive est entrée par erreur et toutes ces petites filles en chemises blanches, comme des anges, poussant des cris plaintifs et de petits rires en cherchant à le toucher dans lobscurité de leurs petites mains ; la plongée sur lépave où se balancent doucement au gré des courants les cadavres sans yeux des marins grecs, puis lhorreur, le fusil sous-marin qui se déclenche tout seul, la flèche qui cloue la main de la belle Cléa à la coque de lépave, main que la narrateur, en suffocant de douleur, est obligé de trancher avec son couteau pour lui sauver la vie. Ne cherchez pas à vérifier lauthenticité de ces images dans loriginal. Ce qui est merveilleux avec les beaux livres cest que votre imagination continue à travailler, à orner, à embellir, à développer les images que lécrivain a peintes avec ses mots et son émotion à lui. Ce que jaime aussi cest la construction même du Quatuor, tout à fait originale : trois livres qui sont pratiquement simultanés dans laction et où lon retrouve les mêmes personnages ou presque (Durrell appelle cela des sosies), et un quatrième (Cléa) décalé dans le temps. Les trois premiers montrent, ce que lon savait déjà, que la réalité nest pas la même pour tout le monde et le quatrième que le temps dégrade tout.

| Les Poèmes de la Libellule de Judith Gautier(8 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Chaque fois que lon lit une histoire du tanka francophone on tombe immanquablement sur le nom de Judith Gautier. Parce que, quand elle a publié en 1885 sa traduction libre de 88 tankas tirés du Kokin-shû, elle la préfacée avec un tanka de sa plume que lon considère dès lors comme le premier tanka francophone et même européen.

Qui était Judith Gautier ? Une femme tout à fait hors du commun. Fille de Théophile Gautier et dune cantatrice italienne, épouse malheureuse de Catulle Mendès, admiratrice, et peut-être maîtresse, de Richard Wagner, maîtresse de Victor Hugo, mais surtout grande érudite et auteure, aujourdhui injustement méconnue, de nombreux romans et nouvelles exotiques. Ayant appris la langue et l'écriture chinoises auprès dun réfugié politique de Chine recueilli par son père, elle publie dès 1867, à lâge de 22 ans, des traductions danciens poèmes chinois sous le titre Le Livre de jade, publication qui lui vaut tout de suite ladmiration des lettrés de son temps et lestime de Victor Hugo. Il faut dire quelle profite de lentourage de son père qui est particulièrement brillant : Baudelaire, Gustave Flaubert, Théodore de Banville, les Goncourt, Gustave Doré, entre autres. Et le père est fier de sa fille : le plus parfait de mes poèmes, aurait-il dit. Il est vrai que si on en croit létude de lUniversitaire Denise Brahmini que lon peut trouver sur le net (Judith Gautier, ses pères, sa mère, son uvre), celui-ci aurait eu quelques tendances à linceste et Judith se serait éloignée de lui et aurait cherché chez Wagner et Hugo des pères de substitution ! Car, en plus, cétait une vraie beauté : profil grec, yeux noirs, longs cheveux sur un visage blanc et formes sculpturales ! Plus tard elle sera également lamie de Pierre Louÿs et écrira une pièce de théâtre avec Pierre Loti pour Sarah Bernhardt, nous apprend Wikipédia. Et sa très intéressante autobiographie, Le Collier des jours, paraît en 1904.

Lanthologie Les Poèmes de la Libellule a vu le jour grâce à son amitié avec deux Japonais vivant alors à Paris. Dabord le peintre Hosui Yamamoto, quelle avait rencontré à lExposition de 1878 et qui allait illustrer louvrage publié hors commerce chez lauteur au format in-folio (gravé et imprimé par Gilot à Paris) : on y trouve plusieurs très belles estampes pleine page et toutes les pages sont enluminées de libellules, de bambous, de rossignols, de chauves-souris, de corbeaux, de chutes deau, etc. Lautre ami était un haut fonctionnaire, Kinmochi Saionzi, Conseiller dEtat de lEmprereur, et qui était venu en France « pour étudier les principes de la démocratie occidentale », dit Jannick Belleau, dans son article Lenfance du tanka en France et au Québec paru dans la Revue du Tanka francophone de juin 2012. Cest lui qui a réalisé la traduction littérale en français des poèmes japonais sur laquelle Judith Gautier a basé ses adaptations.

| Deux Serbes et un Bosniaque (Tsernianski - Tchossitch - Andritch)(19 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Migrations de Milos Tsernianski est le roman mythique des Serbes, le roman de leur déracinement, de leurs pérégrinations, de leurs malheurs, de leur nostalgie. Un roman superbe plein dimages inoubliables, au mouvement lent et inexorable (voir : Milos Tsernianski : Migrations, avec notice biographique sur Tsernianski et introduction de Nikola Milosevitch, édit. Julliard/lAge dHomme, Paris, 1986).

La première partie commence en 1744, sur les berges boueuses du Danube, en Voïvodine (qui est la région magyare de la Serbie daujourdhui), où Vouk fait ses adieux à sa famille et rassemble sa troupe pour aller faire la guerre, au service de lEmpereur dAutriche, au Roi de France, passer le Rhin, camper devant Strasbourg et entrer dans Saverne (on revient toujours à lAlsace). Vouk est entré dans larmée sur le conseil de son père qui croit toujours au retour au pays de ces Serbes déracinés avec laide des Autrichiens. Mais les combats contre les Turcs sont loin. On se souvient encore des villages brûlés, des esclaves embarqués sur les bateaux turcs, des femmes violées, des enfants jetés en lair et embrochés sur les yatagans. Mais aujourdhui les Serbes ne servent plus que de chair à canon à Marie-Thérèse la catholique, on essaye dailleurs sans succès de les convertir à la religion romaine, on les brime, on les méprise comme les sauvages quils sont (Vouk sait quil ne sera jamais colonel) et on les déplace souvent. Le frère de Vouk, Archange, est commerçant. Il se débrouille. Il voyage, en Turquie, en Hongrie, en Grèce. Il a lui aussi ses malheurs : il est amoureux de sa belle-soeur, il couchera même avec lorsque Vouk sera parti. Et elle mourra, peut-être dune tentative davortement. Et il en sera doublement malheureux, comme amoureux et comme coupable.

Mais Vouk, lui, est un guerrier. Il ne connaît que le métier militaire. Alors, dans son désespoir il rêve. Il rêve à la Russie, « immense et enneigée », où il pense émigrer pour avoir une vie décente, trouver le repos, lapaisement. La Russie où « les églises sont admirables et lorthodoxie plus douce ».

| Deux Japonaises de l'an 1900 (et les problèmes de traduction)(13 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Dans le numéro 12 de février 2011 de la Revue du Tanka francophone on pouvait découvrir linterview de Claire Dodane, enseignante et chercheur en littérature japonaise qui sest faite traductrice. Traductrice de deux femmes absolument remarquables de lère Meiji, Yosano Akiko et Higuchi Ichiyô, qui métaient complètement inconnues (et javais tort, jallais le comprendre en les lisant). Dans cette interview Claire Dodane abordait les problèmes que pose la traduction (et tout particulièrement la traduction de la poésie). Des problèmes qui mont toujours intéressé au plus haut point. Ces problèmes elle va encore y revenir dans les postfaces quelle a écrites pour les deux oeuvres majeures de ces deux écrivaines quelle a traduites, le recueil de tankas qui a rendu célèbre Yosano, voir : YOSANO Akiko : Cheveux mêlés, édit. Les Belles Lettres, Paris, 2010 et la collection de nouvelles de Higuchi, voir HIGUCHI Ichiyô : La treizième nuit et autres nouvelles, édit. Les Belles Lettres, 2008.

Claire Dodane parle dabord des caractéristiques de la langue japonaise. Beaucoup de termes homophones, souvent choisis à dessein, justement pour suggérer des liens cachés entre les deux sens. Une langue un peu floue (surtout la langue classique). Ce qui est un avantage en japonais car le flou convient bien à la poésie, mais, quand on veut traduire dans une langue-cible plus précise, il faut bien choisir. Alors elle rappelle la parole dun ancien professeur : « Le traducteur dun texte difficile est un jongleur qui doit maintenir en même temps une dizaine de balles en lair tout en sachant que quelques-unes retomberont nécessairement à terre ». Il y a ensuite les différents niveaux de langue. Dans la postface aux nouvelles de Higuchi Ichiyô elle explique que Higuchi utilise une langue très littéraire, ancienne, pour les descriptions puis passe brusquement à la langue contemporaine pour les dialogues. Et même là il y a deux niveaux de langues, celle de lhomme, quelle appelle orale, et celle de la femme quelle appelle polie. Comment traduire ? Cest quen français nous disposons nous aussi dabord du tu et du vous, dit-elle, et puis on peut également rendre des niveaux de langage différents en choisissant vocabulaire, correction de langage et ton. Et puis de toute façon, si on traduit, dit-elle encore, « il faut croire la traduction possible, et sy efforcer ! ». Elle respecte aussi la fameuse règle des 31 syllabes propre au tanka japonais (5-7-5-7-7) et la justifie ainsi : « La règle des 31 syllabes est certes purement formelle, mais elle nen est pas moins fondamentale puisque cest elle qui détermine le genre du tanka. Par ailleurs tenter de respecter ces 31 syllabes dans la traduction constitue un véritable jeu de lesprit, très stimulant, qui rend inventif. La prosodie existe non pour contraindre la pensée, mais pour la canaliser et la libérer ». Dans la postface à Cheveux emmêlés, elle écrit : « La contrainte, on le sait, rend par ailleurs créatif ». Elle reconnaît néanmoins quil ne peut y avoir identité absolue entre poème original et poème traduit. Umberto Eco, dit-elle, a intitulé un de ses livres consacrés à la traduction : « Dire presque la même chose ». Il nempêche que le traducteur nest pas le maître du texte. Il na pas à créer. « Il transpose, à travers le prisme de sa propre sensibilité, les codes dun monde dans ceux dun autre monde ».

| Ismaïl Kadaré(11 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Je crois quil nest pas nécessaire de présenter Kadaré. Tout le monde le connaît. Tous ses romans ont été traduits et publiés en France, souvent au moment même où ils paraissaient à Tirana. Et ceci grâce à un merveilleux traducteur qui est resté longtemps anonyme : Jusuf Vrioni.

Ce nest quavec la parution de ses Mondes effacés quon a eu connaissance du destin extraordinaire de cet homme qui avait tout pour avoir une vie brillante dEuropéen (voir : Jusuf Vrioni avec Eric Faye : Mondes Effacés, Souvenirs dun Européen, édit. J. C. Lattès, Paris, 1998). Issu dune famille aristocratique dAlbanie (grand-père ayant combattu pour lautonomie, père ambassadeur de lAlbanie en France, même Premier Ministre pendant une courte période, mère originaire dune vieille famille albanaise dEpire, grands propriétaires terriens, maison à Corfou, appartement avenue Victor Hugo), lycéen à Janson, HEC et licencié en droit, grand sportif, sociétaire du Racing, champion de France de volley-ball avec les Français Volants, ami de nombreux membres de la haute société dont les Agnelli, etc. Il revient en Albanie en 1943 après avoir vécu en Italie les premières années de la guerre. Une Albanie qui va vivre quelques années tumultueuses : les Allemands remplacent les Italiens comme force doccupation, puis la résistance albanaise sorganise: dun côté les ballistes dont on entendra encore parler dans le Général de lArmée morte, qui sont des nationalistes partisans dune grande Albanie ethnique devant inclure le Kosovo et qui vont assez rapidement être taxés de fascistes par le Front National de Libération noyauté par les communistes et qui tient la montagne. Cest lui qui va prendre le pouvoir après la guerre. Et progressivement serrer les vis. Vrioni est arrêté en 1947 comme membre dune grande famille et espion français. Pendant trois ans il va connaître les interrogatoires, les tortures, les « clapiers humains » (1 mètre 90 sur 90 cm). Enfin procès public en 1950. Et condamnation à 15 ans de prison. A son grand soulagement, dit-il, alors quil est parfaitement innocent. Car il craignait dêtre condamné à mort ! Il passe alors par toutes les étapes du système concentrationnaire : prisons encore, camps de travail, puis est libéré en décembre 1959. Vient ensuite une longue période où il travaille comme traducteur tout en restant surveillé très étroitement et toujours traité en vieil ennemi du peuple. Ce nest quen 1985 quil arrive, grâce à un infarctus et grâce aux efforts de sa soeur restée à Rome, à sortir du pays une première fois. Et ce nest quà partir des années 90 (Vrioni a 74 ans) quil peut sortir de son pays plus souvent, pays quil sera dailleurs obligé de quitter définitivement lors des troubles de 1997 (à lâge de 81 ans). Si je raconte cette histoire aussi longuement cest quelle me rappelle un peu, en moins dramatique bien sûr, celle des héros de Virgil Gheorghiu (25 Heures). Une vie entière perdue, volée pourrait-on dire, à cause de la folie de notre siècle. Treize ans de prison, de camp, à vivre coupé de tout, coupé des femmes. Plus de 50 ans sans contact avec son frère et sa soeur, ses amis européens, et le plus grave pour lui : la vie, la culture, la civilisation européennes. Et combien de gens, en Allemagne de lEst, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Roumanie, ont vécu ce même drame : que de vies volées !

| Fascination Japon(16 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

L'Ile Nue. C'est en découvrant l'Ile Nue que j'ai été frappé pour la première fois par cette grâce japonaise, ce culte du regard. C'est au moment où la guerre d'Algérie finissait que nous avons été voir ce film, Annie et moi, et que nous en avons été émus jusqu'aux larmes. Un film lent, simple, blanc et noir, évident, dont les dialogues sont absents, dont les images vous submergent. Une femme monte un seau d'eau jusqu'au sommet de l'île, ployée sous la charge. Elle le renverse. L'homme la gifle. Un enfant, malade, geint sur une natte et se meurt. Les parents paniqués le transportent à travers une foule en liesse. Les pétards claquent et la fête continue.

J'ai toujours aimé me laisser aller aux images, tel un enfant jouissant de leur rythme lent, de leur durée. J'aime quand le cinéma se souvient qu'il est d'abord art visuel. Il y avait Renoir, Visconti. Aujourd'hui il y a les Anglais. Quelquefois on tombe tout à fait par hasard sur un tel film. Un jour, en voyage, j'ai vu un film mexicain : Red (Le Filet) avec Rossana Podesta. Une femme, deux hommes qui s'observent et s'épient. Aucun dialogue ou presque. Avec de tels films on jouit d'être voyeur.

Des films japonais j'en ai vus beaucoup, après L'Ile Nue. Des histoires de fantômes, de renardes (les sorcières chinoises et japonaises), de terribles et anciennes batailles navales dont les héros remontent de la mer, et tous les films du grand Kurosawa. C'était une esthétique nouvelle. J'en tirais une impression de violence. Pourtant on est loin de la violence occidentale, de celle des films américains, des Easy Rider, des films de Mafia, des western-spaghettis et de toutes ces tueries gratuites. Dans les films japonais, on suggère. La cruauté est mentale. On imagine la souffrance qu'aura à supporter, tout à l'heure, le samouraï indigne qui devra utiliser son pauvre sabre en bois pour exécuter son seppuku.

Et puis j'ai découvert les Ukiyo-e.

| Deux Japonaises de l'An Mille(4 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Je trouve cela assez extraordinaire : lauteur de la première fiction romanesque, le célèbre Roman de Genji, qui est en même temps le premier chef doeuvre - tout le monde en convient - de la littérature japonaise, est une femme ! Murasaki Shiribu. Et cest une autre femme, Séi Shônagon, qui, pratiquement à la même époque, invente une autre forme littéraire très libre : une espèce de journal fait de notes et de réflexions ! Et tout ceci au tournant du Xème et XIème siècles. Quand on pense à la place que la civilisation japonaise a faite à la femme dans les siècles qui ont suivi ! Pourtant André Beaujard qui a édité Les Notes de Chevet de Séi Shônagon à la Librairie Orientale et Américaine G.-P. Maisonneuve en 1934 et qui les a amplement commentées dans un autre ouvrage publié en même temps chez le même éditeur (Séi Shônagon, son temps et son uvre : une femme de lettres de lancien Japon), nous donne une image plutôt nuancée de la situation réelle de la femme à lépoque des dames Shônagon et Murasaki. Il est vrai, dit-il, que la beauté était courtisée, et même quon respectait les femmes qui brillaient par leurs talents (c. à d. calligraphie, musique et érudition poétique) autant et plus que par leur beauté. Mais ce sont bien les hommes qui avaient le pouvoir. Et le sort des différentes épouses du Souverain nétait pas toujours facile : chacune vivait dans la crainte perpétuelle dêtre supplantée et pourtant navait pour seule solution que celle, dangereuse, de sentourer dune cour de dames renommées pour leur beauté et leurs talents. Quoi quil en soit « une chose est certaine », nous dit Beaujard, « cest que la littérature japonaise des dernières années du Xème siècle et du commencement du XIème fut une littérature féminine ».

Celle qui est connue sous le nom de Murasaki Shikibu est probablement née aux alentours de 976, sest mariée vers 998-999, est venue à la Cour impériale vers 1005, y est restée au service de limpératrice jusquà 1013 environ et a dû mourir relativement jeune vers 1015. Elle était la fille dun gouverneur provincial qui, en constatant les capacités intellectuelles de sa fille, a regretté amèrement quelle ne soit pas un garçon ! Sa famille faisait partie dune branche mineure de la grande famille des Fujiwara qui a régné sur le Japon pendant la majeure partie de lère Heian, c. à d. cette grande période de paix qui va de la fin du VIIIème à la fin du XIIème siècle. En lan 800 qui correspond plus ou moins au transfert du siège impérial de Nara à Kyôto (pour échapper à lemprise trop forte des bouddhistes, prétendent certains historiens) on peut considérer que lorganisation centralisée du gouvernement était achevée. Les Aïnous ne constituaient déjà plus un danger. Le bouddhisme était devenu religion dEtat (shintoïsme et bouddhisme avaient trouvé un modus vivendi). La civilisation peut alors fleurir. Et dabord la poésie qui se japonise tout en restant sous linfluence de la poésie chinoise des Tang. Cest aussi le début des chroniques historiques, toujours à la mode chinoise. Et puis vient lessor des journaux intimes, mêlés de réflexions. Et puis vient Murasaki et son Roman de Genji.

| Mon ami Istrati(10 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

C'est dans un village du Club Méditerranée (Pakostane peut-être?), à une époque où le Club avait encore des bibliothèques, où on allait au Club pour trouver la nature d'abord, une ambiance relax ensuite, l'amour aussi bien sûr, où l'on n'était quand même pas comme aujourd'hui soumis à un véritable stakhanovisme du sexe, GM voulant dire Gros Membre ou Gorge Moelleuse, à une époque donc, qui était encore pastorale et civilisée à la fois, que je suis tombé pour la première fois sur une histoire d'Istrati, Les Chardons de Baragan je crois. Et que je suis tombé immédiatement sous le charme de ce conteur oriental génial qui a eu le culot extraordinaire d'écrire directement en français alors que c'était une langue qu'il ne connaissait que depuis peu et qu'il gisait dans un hôpital à Lausanne, et avait un autre culot, celui de s'adresser directement à Romain Rolland qu'il admirait, culot bien payant d'ailleurs puisque celui-ci l'a guidé et soutenu ensuite, sans hésiter, et sans le connaître, sur la simple foi des épîtres qu'il en avait reçues.

Quand, au moment de commencer à rédiger cette note, jai cherché à me remémorer les histoires que conte Istrati, la première qui mest venue spontanément à lesprit est celle de Codine (voir : Panaït Istrati : La jeunesse dAdrien Zograffi : Codine - Mikhaïl - Mes Départs - Le Pêcheur déponges, édit. Gallimard, Paris, 1968). Cet ancien forçat, devenu lami de lenfant Adrien (le nom que prend Istrati dans son autobiographie romancée), un homme dune stature monstrueuse, terreur de sa mère, une vieille harpie, qui lui refuse la vente dun lopin de terre et qui, un jour, le tue de cette manière horrible : en lui versant pendant son sommeil, dans sa bouche ouverte, deux litres dhuile bouillante (dans mon souvenir il sagissait même de plomb fondu. Javais confondu avec la scène de torture mongole rapportée par Tarkovski dans son si admirable Andreï Roubeïev). Dailleurs lhistoire de Codine a été elle-même transposée au cinéma, par André Colpi, en 1966. Et puis je me suis souvenu de lhistoire de Stavro, une histoire toute imprégnée du vice turc, ou faut-il dire grec, on ne sait plus (est-ce à Constantinople que les Turcs ont pris ce vice? Remonte-t-il à Socrate et aux anciens Hellènes ?).

| Quand la Chine s'est réveillée...(27 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Mon premier contact avec les Chinois de Chine, c'est au milieu des années 60 qu'il a eu lieu. A la gare de Lyon. Je les vois encore, 9 hommes et une femme, marchant à la queue leu leu sur le quai à ma rencontre, tous habillés de costumes européens gris tous taillés pareil, des imperméables par-dessus, tout aussi gris, et des chapeaux mous sur la tête. Ils avaient plutôt l'air de policiers du KGB que d'ingénieurs de la sidérurgie chinoise. Et à leur tête, surveillant sa troupe, me regardant avec un petit sourire en coin, mon ami Bob, qui venait de leur montrer la perle de la construction mécanique française: les ateliers du Creusot. Et qui allait me passer le flambeau pour que je leur fasse visiter à mon tour d'autres perles de l'industrie française : l'atelier des anciens Etablissements Cail à Denain et celui de Fives à Lille.

Bob est mon meilleur ami (ou disons l'un de mes meilleurs, pour ne pas vexer les autres). On s'est connus en taupe à Strasbourg et puis on a été coturnes à la Maison des Elèves de Centrale rue de Cîteaux. Cela crée des liens (c'est ainsi qu'on a découvert tous les deux que lorsqu'on laissait des chaussettes usagées à l'air libre pendant quelques jours elles perdaient leur odeur et on pouvait les remettre sans les laver). On a passé des vacances de célibataires ensemble, en Scandinavie d'abord (où son expérience de scout sest révélée précieuse), sur la Côte ensuite où nous avons dragué les filles du Lavandou jusqu'à La Napoule. Et puis une fois mariés on a continué à partir ensemble chaque été, au Club, en camping, tout autour de la Méditerranée (où une fois de plus ses aptitudes à la chasse sous-marine étaient appréciées par tous). Et plus tard, quand on a eu plus de moyens, on est parti sur de beaux voiliers charters, longer la côte turque, ou aller d'île en île aux Caraïbes et dans les Roques, toujours amoureux de la mer et de la nature.

| Mon ami Lafcadio Hearn (alias Yakumo Koïzumi)(18 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Cela commence comme un conte de la mythologie grecque : un médecin militaire britannique séduit une jeune Grecque dans lîle bucolique de Cythère, là où Aphrodite est sortie des eaux et où Pâris sest réfugié avec la belle Hélène avant de rejoindre Troie. Le père de la jeune Grecque, lorsquil la voit enceinte, se fâche car il ne croit plus aux interventions des dieux dans ce domaine. Le frère de la Grecque, en bon Méditerranéen, poignarde le toubib séducteur et le laisse à demi mort sur le pavé. La Grecque senfuit de chez elle, emporte le toubib, tout sanglant encore, jusquà une grotte dans la montagne, le soigne et le sauve. Puis le médecin est muté dans une autre île, lîle de Leucade (Lafcadio), il y emmène sa Grecque, lépouse en secret, puis, après lui avoir fait un deuxième enfant, le fameux Lafcadio, (le premier va mourir bientôt), sen va dans les Indes, sans informer ses supérieurs quil est marié.

Ce nest quun peu plus tard - Lafcadio a deux ans - quil se décide à envoyer femme et enfant dans sa famille à Dublin. Une famille qui est peut-être irlandaise, mais surtout très protestante et collet monté, et qui voit arriver une fille des îles qui ne sait ni lire ni écrire et qui est affreusement, dévotement, grecque-orthodoxe et un petit garçon basané qui porte des boucles doreilles. Cela se passe mal. La Grecque devient un peu folle. Le médecin militaire repart en Crimée. Finalement la Grecque se sauve, retourne à Cythère, son mari fait annuler le mariage, se remarie et part en Inde et la Grecque, de dépit, se remarie de son côté. Et le jeune Lafcadio ne reverra plus jamais ni son père ni sa mère.

Mais Lafcadio est aussi rejetée par la famille Hearn. Cela me rappelle un peu la situation du « bâtard » dans la Chronique de la famille Kent de John Jakes. Lafcadio est recueilli par une grand-tante catholique qui lenvoie à 12 ans dans un établissement religieux en France. Il y apprend le français mais y est bien solitaire. Lenfant est malheureux. Il est myope, a des yeux globuleux, et en plus, suite à un accident, perd complètement lun de ses yeux qui devient opaque. La tante se fait gruger par un lointain parent qui, lorsque Lafcadio a 19 ans, lui achète un billet aller simple pour Cincinnati en lui disant que sa soeur qui est mariée là-bas, va lui offrir lhospitalité et que lAmérique cest lavenir...

| Ecrivains de Cacanie II (Canetti, Musil)(24 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Elias Canetti

Je viens de relire les trois livres autobiographiques de Canetti qui vont de sa petite enfance à Roustchouk en Bulgarie jusquen 1937 lorsquil enterre sa mère au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Elias Canetti : Die gerettete Zunge, Geschichte einer Jugend, édit. Carl Hanser Verlag, Munich/Vienne, 1977.

Elias Canetti : Die Fackel im Ohr, Lebensgeschichte 1921 - 1931, édit. Carl Hanser Verlag, Munich/Vienne, 1980.

Elias Canetti : Das Augenspiel, Lebensgeschichte 1931 - 1937, édit. Carl Hanser Verlag, Munich/Vienne, 1985.

Et je suis un peu déçu. Mais cest le problème de tous les écrits autobiographiques : ils relatent souvent des événements, des rencontres, des personnages qui ont eu une certaine importance pour celui qui les raconte mais qui nous paraissent, à nous qui ne sont pas impliqués, dune grande banalité. Même si les personnes décrites sont connues. Mais que nous importe au fond que Bertold Brecht soit quelquun de moralement douteux, que Musil se vexe quand on le met sur le même plan que Thomas Mann, que Kokoschka parle dune voix douce et ait un oeil de calamar et quAlban Berg soit un grand modeste ! Il ny a que le témoignage sur Karl Kraus qui fascine, car il montre linfluence extraordinaire que cet homme a pu avoir sur lintelligentsia viennoise (Canetti a assisté à une centaine de lectures publiques de Kraus, pendant longtemps il na pas voulu lire Heine parce que Kraus le condamnait et plus tard encore, ayant loué une maison à Grinzing et sapercevant quil a pour voisin le fils de lancien Directeur de la Freie Presse, lennemi mortel de Kraus, il refuse de jeter un regard de son côté). Par contre, à la fin de sa vie, entre le moment où Kraus arrête de sexprimer sur la politique et sa mort accidentelle en 1936, Canetti, et tous ses amis avec lui, le méprisent (il a soutenu Dollfuss quil pense être le dernier rempart contre Hitler), ignorent sa mort et ne se rendent même pas à son enterrement.

On trouve pourtant dans ces souvenirs dautres aspects qui sont intéressants à plus dun titre.

Ainsi on se rend mieux compte que ces juifs dEurope cen-trale sont des Européens avant lheure. Ce qui frappe dabord - et Dieu sait si on le leur a reproché - cest quils ne connaissent pas de frontières. Ils parlent toutes les langues. Ils ont des membres de leurs familles dans tous les pays. La famille des Canetti fait partie des juifs « Spaniols ». Ils constituent une véritable caste qui méprise les autres juifs quils soient dorigine allemande (les Tedescos) ou polonaise ou russe. Et leur véritable langue maternelle est encore lespagnol, ou plutôt le vieil espagnol tel quil était parlé quand on les avait expulsés bien des siècles auparavant. Le magasin du grand-père sappelle la butica, le fils aîné porte le nom traditionnel de Bucco et quand la mère dElias enfante dans de grandes douleurs son deuxième fils (Nissim qui sera plus tard le fameux Jacques Canetti des Trois Baudets), elle narrête pas de crier : « Madre mia querida ! ». Et elle salue son père (cest un Arditti comme notre comédien) par la formule traditionnelle : « Li beso las manos, Senior Padre ! ».

| Mort d'un chien(5 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Mon copain Pirate est mort ce matin. Nous ne le verrons plus, le matin au petit déjeuner, poser son museau noir sur la table, puis lécher le fond du pot de yaourt que nous lui tendons, en nous regardant droit dans les yeux, plus tard poser doucement sa patte sur nos genoux, demandant à ce quon noublie pas de lui donner un morceau de notre tartine, puis le mâcher longuement, gravement. Nous ne le verrons plus, laprès-midi, dans notre terrain le long de lAlzette, chasser le papillon, suivre son vol en aboyant, sauter en lair de toute sa longueur et lattraper. Ou suivre dun il patient le cheminement dun bourdon sur une fleur, puis le happer rapidement dun coup de dent et lécraser de sa patte dans lherbe. Ou reculer en aboyant devant tout ce qui roule, la brouette, la tondeuse, ou tout ce qui balaie, ou chercher la balle et galoper en grands cercles autour de nous. Ou le soir, marcher tranquillement à côté de moi, lorsque je ferai un dernier tour en longeant la rivière, sarrêtant brusquement en entendant le floc dune grenouille qui saute dans leau, observant lendroit où elle a disparu, en tournant comiquement sa tête de biais. La nuit on ne sera plus obligés de nous lever à 4 heures du matin au son de ses aboiements furieux, le découvrant, à la lumière dune lampe de poche, planté sous un arbre sur lequel perche un des chats de la voisine, ou engagé dans un combat à mort avec lun des renards de la forêt qui nous entoure. Le dernier avait planté ses crocs pointus dans son museau, le laissant marqué pour la vie, avant que Pirate ne lui brise les reins. Au 3ème renard tué nous lavons affublé du nom prestigieux de Pirate Foxkiller

Mon copain Pirate est mort ce matin.

| Le tanka japonais. Comparaison avec le pantoun malais(12 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Les poèmes courts du Japon et de lArchipel malayophone, haïku, tanka et pantoun, sont de véritables bijoux, des trésors de lhumanité (on devrait les inscrire au Patrimoine mondial de lUnesco ! Peut-être le sont-ils ?).

Le haïku est à part. Cest le plus original des trois. Il ny a aucun équivalent nulle part au monde. Cest dailleurs ce qui fait quil a été adopté par les poètes dun peu partout. Au moment où je reprends cette note on apprend que lon a attribué le Prix Nobel de la Littérature à un poète suédois inconnu (inconnu du moins pour le commun des mortels), Tomas Tranströmer, et lon découvre que lune de ses uvres majeures est un recueil de haïkus, la grande Enigme. Encore que

En recherchant ses textes et leurs traductions françaises, allemandes ou anglaises sur le net je constate que Tranströmer a respecté la métrique 5-7-5 mais pas forcément lesprit. Des trois qualités essentielles du haïku selon Bashô signalées par Sieffert, patine, légèreté et cocasse, la patine y est, la légèreté quelquefois, le cocasse rarement. Les sources de linspiration sont souvent le rêve (qui peut être cauchemar) ou un fantastique un peu inquiétant. Et la présence de la mort donne aux haïkus de Tomas Tranströmer, me semble-t-il, une gravité bien éloignée de « la Voie de lair et de leau qui coule » qui est la marque de lécole de Bashô. Mais quimporte

Si le haïku est à part, tanka et pantoun semblent, au contraire, avoir quelques points en commun, la brièveté et la césure médiane par exemple, même si le pantoun semble privilégier lamour et le tanka la nature.

Mais commençons par le commencement.

Dabord le pantoun est poésie orale, est poésie populaire. Ce qui nest pas le cas du tanka. Le tanka a une longue histoire. La première grande anthologie de poésie japonaise, le Manyô-shû, date du VIIIème siècle. Or sur les 4500 poèmes collectés dans ce recueil, 4000, nous dit-on, avaient la forme du tanka, c. à d. trois vers de 5, 7 et 5 syllabes et deux de 7 syllabes, au total 31 syllabes ou phonèmes. Et cest encore le cas de toutes les anthologies qui ont suivi, le Kokin-shû au Xème siècle, les autres anthologies publiques et privées de lère Heian (qui va de 794 à 1185), les poèmes dune poétesse fameuse, Izumi Shikibu, ceux du moine Sangyô au XIIème siècle, partout cest le tanka qui savère être la forme dominante de la poésie japonaise au cours de cet âge dor de la littérature et de la culture au Japon.

Mais si le tanka a une forte tradition littéraire il partage pourtant avec le haïku une certaine spontanéité dans lexpression qui est typiquement japonaise et qui le rapproche à nouveau du pantoun. Cela vient peut-être de la façon dont on poétisait à la Cour de Heian. Poèmes rapidement jetés sur papier. Poèmes improvisés au cours de joyeuses réunions de poètes. Poèmes de cour et de badinage.

| Ecrivains de Cacanie I (Kraus, Hofmannsthal, Schnitzler, Kafka)(29 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Cétait la Belle Epoque à Vienne, en 1900. Comme à Paris dailleurs. Mais dans cet Empire que Musil avait appelé la Cacanie (du KK, Kaiserlich-königlich) on entendait déjà lorage gronder au loin. Ce nétait dailleurs pas un orage mais un tremblement de terre qui se préparait. Un cataclysme qui allait entraîner non seulement la fin de la Cacanie mais apporter mort, destruction et horreur dans toute lEurope. Et les sismographes de cet événement étaient les écrivains, les écrivains de la Cacanie.

Et le premier dentre eux, levant haut sa torche (sa Fackel), voyant venir lère nouvelle, la médiacratie, la langue de bois, la déshumanisation et la fascination pour la guerre à venir, était lécrivain, journaliste et polémiste Karl Kraus.

Karl Kraus et sa Fackel

Au cours des années 80 un Allemand est venu démarrer ici à Luxembourg une activité de libraire-antiquaire. Il n'a pas fait long feu. Je crois pourtant avoir été un bon client pour lui. Mais cela n'a probablement pas suffi pour rendre son entreprise rentable. Un jour il me propose de venir avec lui à Brème voir un vieux professeur d'université qui avait mis sa bibliothèque en vente parce que l'état de ses yeux ne lui permettait plus de lire (quel drame ce serait pour moi si cela devait m'arriver un jour !). Nous nous sommes bien vite aperçus que le voyage n'en valait pas la peine : quelques belles reliures (il faisait relier au Portugal) mais de livres récents, beaucoup de publications de l'école de Francfort et de son maître Adorno (mais qui n'intéressaient pas directement mon ami), toute l'oeuvre d'André Gide avec quelques belles éditions de Corydon et les poèmes de Constantin Cavafy (le vieux professeur était visiblement aussi un vieux pédéraste) et puis dans un coin les 12 volumes de la revue Die Fackel de Karl Kraus. Le professeur me regardait d'un oeil suspicieux, se demandant ce que cherchait ce Français chez lui et soupçonnant mon ami de vouloir le rouler ou même de lui voler en douce les plus beaux de ses précieux livres. Finalement je suis reparti avec quelques Heinrich Mann, une belle édition du théâtre de Marivaux très joliment reliée et la collection complète de la Fackel (voir : Die Fackel, Herausgeber : Karl Kraus, Vol. 1 à 12, édit. Zweitausendundeins, Francfort, copyright Kösel-Verlag, Munich, 1968-1976).

J'avais déjà entendu parler de ce Karl Kraus et de cette incroyable performance : la publication d'une revue depuis 1899 jusqu'en 1934, sans aide d'aucune sorte, rédigée pratiquement tout seul, une revue qui faisait la pluie et le beau temps à Vienne, la terreur des journalistes, un chef d'oeuvre de la langue allemande, disent certains, et l'un des plus beaux exemples de satire politique et sociale que l'on connaisse en Europe.

| Hymne à la Méditerranée(12 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Je me souviens d'un certain soir de Noël passé en famille chez mon frère Bernard où la discussion faillit se terminer en pugilat. La discussion tournait autour du cinéma que le frère de ma belle-sur, qui travaillait dans la Culture, avait visiblement du mal à considérer comme un art. D'autant plus que de notre côté nous défendions des cinéastes comme Beineix, Besson et Carax. Des cinéastes qui venaient dapparaître pratiquement en même temps et apporter un vent nouveau. Pour la première fois depuis le déferlement de la Nouvelle Vague. Beinex avec Diva (1980) et La Lune dans le caniveau (1983), Besson avec Subway (1985) et Carax avec Mauvais sang (1986). Ces films sont restés pour beaucoup de cinéphiles des films-culte. Dautant plus quils nont pas fait de petits. Leurs auteurs ont fait autre chose plus tard. Et leurs successeurs sont revenus à un cinéma réaliste. Je dois avouer que j'avais un faible tout particulier pour Beineix. Les rouges, les jaunes et les bleus de Diva me faisaient jouir. Et me font jouir encore aujourdhui. C'est peut-être du kitsch, c'est peut-être une esthétique un peu frelatée mais je ne puis résister. Encore plus pour La lune dans le caniveau, que pourtant toute la critique a descendu. Peut-être est-ce parce que j'aime Goodis et que je connais Philadelphie. Mais j'avoue que je trouve ce film génial. Bien sûr il y a des morceaux qu'il aurait fallu couper, la montée vers la cathédrale, le mariage, les scènes dans un hôpital (ou est-ce une morgue ?). Mais tout ce qui se passe dans la rue, les pavés mouillés, les flaques de sang, la publicité rétro sur les murs et surtout cette scène extraordinaire où quatre dockers travaillent debout sur un container sous une pluie battante et où les bas des pieds disparaissent derrière un écran de pluie qui rejaillit, ce qui fait que les dockers semblent être en élévation comme les vieux mystiques espagnols qui à force de jeûner et de s'absorber dans la pensée infinie de Dieu finissent par planer au-dessus du sol. Les couleurs et la musique omniprésente (celle dEric Serra) on les retrouve dans Subway de Besson. Et la folie du voleur sur roulettes pourchassé par Batman et Robin. Même folie dans Mauvais Sang de Carax avec lacteur-danseur-acrobate-mime Denis Lavant. Mais en réalité ce ne sont ni Beineix, ni Carax, ni Subway qui ont déclenché la grande bagarre dont on se souvient encore dans la famille, mais Le Grand Bleu de Luc Besson. D'un côté nous étions trois irréductibles, Annie, Francine et moi (nous avions vu le film trois fois), d'un autre côté on nous regardait avec commisération et ma réputation d'intellectuel fondait à vue d'il.

Le malentendu était inévitable. C'était d'ailleurs comique. Il est évident que le film n'est pas un chef-d'uvre inoubliable du septième art. Et les autres pensaient que nous essayions de faire passer pour de l'art une uvre qui ne faisait que nous rappeler quelques souvenirs de vacances passées à la mer.

En réalité ce film est tout à fait autre chose. Il est d'abord la traduction en images et en symboles (le dauphin) des sensations quéprouve un homme qui a la nostalgie d'un monde qui est naturellement étranger à l'homme et qui est le monde aquatique.

| Segalen et la Chine(20 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Annie Joly-Segalen dit quelque part, je crois que cest dans son introduction aux Lettres de Chine, que tous les élèves-officiers de marine souhaitaient être affectés en Extrême-Orient (linfluence de Loti, je suppose). Et si Segalen na pu partir tout de suite là-bas cest quil avait trop fait la bringue lors de sa dernière année à Toulon et quil était mal classé. Voir : Victor Segalen : Lettres de Chine, présentées par Jean-Louis Bédouin, édit. Plon, Paris, 1967. Il sagit des lettres écrites à sa femme davril 1909 à février 1910 avant linstallation de sa famille à Pékin. Entre août 1909 et janvier 1910 il avait entrepris une grande randonnée en Chine centrale en compagnie de son ami Gilbert de Voisins (Augusto). Ces lettres sont dautant plus intéressantes quelles précèdent de peu la rédaction des Stèles.

Mais dès quil la pu il sest préparé pour la Chine. Si la Polynésie a nourri sa sensualité, la Chine allait nourrir son intelligence. En Chine il va être médecin, voyageur, archéologue, organisateur et chef dexpéditions, sinologue, écrivain et poète. Et finalement le plus gros de son oeuvre va être marquée par la Chine. Et dabord ces deux OLNI, oeuvres littéraires non identifiées, ou du moins difficiles à identifier, ou à classer, que sont Stèles et René Leys.

Les Stèles

Je dispose dans ma Bibliothèque de plusieurs éditions des Stèles, mais la plus intéressante est celle de cet éditeur courageux dont jai déjà parlé à plusieurs reprises (en particulier à propos de sa réédition des Garçons rêveurs de Kokoschka dans ma note intitulée Vienne, capitale de la Cacanie dans Voyage autour de ma Bibliothèque) : Chatelain-Julien. Voir : Victor Segalen : Stèles, Fac-simile de lédition coréenne composée sous la direction de Victor Segalen à Péking pour Georges Crès et Cie en 1915. Edition réalisée par Chatelain-Julien, Paris, et imprimée à Pékin, en 1994. Segalen avait édité une première édition des Stèles sur une feuille en accordéon - ce quil a appelé édition coréenne - en 1912. Celle qui a été reprise par Chatelain-Julien est celle, plus complète, éditée par Segalen pour Georges Crès en 1915. Segalen avait également édité suivant le même principe Connaissance de lEst de Paul Claudel et, bizarrement, un conte des Mille et une Nuits, Aladdin et la lampe merveilleuse. Chatelain-Julien a repris en fac-simile lédition coréenne de Connaissance de lEst (voir Paul Claudel : Connaissance de lEst, édit. Chatelain-Julien, 1994) ainsi quune reproduction des Odes de Segalen éditées en 1926 pour Les Arts et le Livre (voir Victor Segalen : Odes, édit. Chatelain-Julien, 1994). Il faut admirer dautant plus cet éditeur (Chatelain-Julien), disparu peu après, que lédition est bien luxueuse : pour Stèles : une longue feuille de papier coréen qui se déploie en accordéon, sous deux couvertures en bois précieux, contenues dans une toile cartonnée retenue par deux fermoirs en os.

Mais lédition de 1955 du Club du meilleur Livre est intéressante également car elle présente pour la première fois la traduction des épitaphes en caractères chinois placés en tête de chaque Stèle. Voir : Victor Segalen : Stèles, Peinture, Equipée, édition revue et corrigée, avec de nombreux inédits, Briques et Tuiles, Feuilles de Route, Correspondance, etc., textes réunis et établis par Annie Joly-Segalen, préface de Pierre Jean Jouve, édit. Le Club du Meilleur Livre, Paris, 1955.

Tous les commentateurs des Stèles commencent par mettre en garde contre la confusion que lon ferait si on les prenait pour des pastiches.

| Segalen et l'exotisme (et Loti et Bouvier et Kenneth White)(16 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

Cest en 1978, près de 60 ans après la mort solitaire de Segalen dans une forêt bretonne, que sa fille Annie Joly-Segalen a publié ce fameux mais inachevé Essai sur lExotisme (voir : Essai sur lExotisme, une Esthétique du Divers par Victor Segalen, édit. Fata Morgana, 1978). Mais cest par un extrait dEquipée que je vais débuter ces réflexions sur lexotisme ségalénien. Cest à la 21ème étape quil parle des paysages parcourus, mémorisés, de la terre jaune, de cette orgie dimpressions, de la solitude aussi (« sans miroir, nayant sous les yeux que les fronts chevalins de mes mules ou le paysage connu des yeux plats de mes gens habituels »). Et puis soudain une vision : « Ma vue habituée aux masses énormes sest tout à coup violemment éprise de cela quelle voyait à portée delle, et qui la regardait aussi, car cela avait deux yeux dans un visage doré, et une frondaison chevelue, noire et sauvage autour du front. Et cétait toute la face dune fille aborigène, enfantée là, plantée là sur ses jambes fortes, et qui stupéfaite moins que moi, regardait passer lanimal étrange que jétais... ». Et voilà Segalen complètement interdit, « aux prises avec létonnant spectacle de deux autres yeux répondants ».

Si je cite ce passage cest pour montrer toute la complexité de sa conception de lexotisme. Ce nest donc pas seulement cette découverte de la différence (il lappelle le Divers), la jouissance quelle donne, la créativité quelle génère. Cest aussi comprendre que pour lautre cest nous-mêmes qui constituons cet étonnant Divers, cest essayer de regarder avec les yeux de lautre : cest ce quil a essayé de faire avec les Immémoriaux, et aussi avec le Fils du Ciel, mais ce nest pas le cas de René Leys ni même des Stèles. Les Stèles nont plus que lhabit chinois. Et René Leys nest-ce pas le regard de lOccidental qui cherche à percer le mystère de ce fameux Divers et qui se heurte, non pas à un mur, mais à un leurre ? Lidée fixe de Segalen était déviter de faire du Loti, éviter ses romans à leau de rose orientale, éviter le roman colonial et le point de vue du colon (pourtant Claude Farrère avait réussi un petit chef doeuvre, à mon avis, avec les Civilisés, une sacrée satire de ces fameux colons), éviter aussi le banal récit de voyage, et surtout les impressions subjectives de lOccidental qui examine le Divers et le mesure à laune de ce quil connaît.

Mais on peut se demander si Segalen na pas subi un échec plus grave que le Segalen imaginaire de René Leys.

| Une étrange rencontre (Le Carré - Storm)(9 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

En ce temps-là, le fils Bush régnait sur lAmérique. Et sur le monde. Et à Londres il y avait son caniche Blair. Alors quand jai lu quelque part que John Le Carré, dans son dernier roman, Absolute Friends (paru en 2004), narrêtait pas de lancer ses imprécations contre Bush et Blair, je me suis dit : voilà une occasion de le découvrir. Je navais jamais rien lu de lui. Je ne suis pas un fanatique des romans despionnage. Alors je lai acheté son roman. Et je nai pas été déçu. Pour ce qui est de Bush et Blair. Visiblement Le Carré naime ni « lhyperpuissance qui traite le reste du monde comme sa propriété » ni son premier ministre dont le seul rôle est « de lui donner une touche de respectabilité ». Et qui oblige son héros, Ted Murphy, de travailler pour un Américain envoyé par la CIA et que son chef lui présente comme un ancien des Services Secrets, employé maintenant par un « politically motivated group of corporate empire builders - oil chaps - with strong attachment to the arms industry - very close to God ».

Et puis soudain cest la surprise : Ted Murphy qui a eu à Oxford un professeur dallemand quil vénérait, cite le fameux poème de Goethe, le poème de la sérénité, Über allen Gipfeln ist Ruh (quil traduit par : « Over all the mountains is peace... but wait, soon you too will be at rest »).

Voici le texte complet:

Über allen Gipfeln

Ist Ruh,

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde

Ruhest du auch.

(Tout est tranquille

Au-dessus des monts,

Tu ne décèles

Pas le moindre souffle

Dans les cimes des arbres ;

Les oiseaux des forêts se taisent aussi.

Bientôt, toi aussi, tu verras,

Tu trouveras ton repos.)

Et puis quand Ted Murphy arrive à Husum, il se souvient quil sagit de la ville natale de Theodor Storm et se remémore le titre dune de ses nouvelles : the Rider on the white Horse. Or cette nouvelle, dont le titre allemand est der Schimmelreiter, je men souviens parfaitement. Je lavais lue dans ma jeunesse. Une légende du Schleswig-Holstein, un pays toujours sous la menace de la mer du Nord et protégé par des digues. Des digues qui rompent quelquefois, entraînant mort et désolation. Le Cavalier au cheval blanc apparaît lorsquil y a danger. Cest le comte Hauke, noyé avec femme et enfant, lors du terrible raz de marée de 1753.

| En ce temps-là Beyrouth était le paradis(8 pages) © Copyright bibliotrutt.com |

En ce temps-là Beyrouth était le paradis. Et sur ce paradis régnait mon ami Fouad.

J'avais connu Fouad à Centrale. Sa chambre n'était pas très éloignée de la mienne. Je lui apportais le jambonneau et le biscuit au citron que l'on m'envoyait d'Alsace et il me faisait du café turc et m'initiait à la cardamome dont il parfumait son café et aux contrepèteries qu'il cultivait avec génie. D'ailleurs il recevait toujours beaucoup et tenait salon ouvert sauf quand il était occupé avec des filles, ce qui lui arrivait souvent. Car les filles l'adoraient. Le mot est faible. Elles l'idolâtraient, en réalité. Car Fouad n'était pas de ces garçons qui cherchent simplement à tirer un coup. Non, on avait vraiment l'impression que son seul et unique but dans l'amour c'était de rendre la fille heureuse.

Je m'en étais vraiment rendu compte lorsque nous sommes allés, mon ami Bob, lui et moi « faire » le Carnaval de Cologne, avec sa petite Dauphine blanche (qui n'en reviendra pas entière d'ailleurs...). Mes connaissances en allemand lui ont été bien utiles au début, mais très vite il n'en a plus eu besoin. Alors que moi je besognais toute la nuit sans résultat, une fille qui m'avait pourtant parue mignonne mais qui s'avérait faire partie d'un club de jeunesse catholique et surtout désespérément vierge et bien décidée à le rester (à se demander ce qu'elle faisait au Carnaval), je voyais avec envie, au petit déjeuner du lendemain, la fille qui avait été avec lui le regarder avec des yeux de chien battu ou plutôt de chatte amoureuse et reconnaissante. Des regards que je verrais encore souvent de la part des filles qui papillonnaient autour de lui. Je m'imaginais qu'elles avaient dû vaciller dans l'extase, se regarder tomber dans un abîme sans fond et, prises par le vertige, se cramponner à deux mains à ses poils noirs et bouclés qu'il avait aussi abondants sur le dos que sur la poitrine. Au fond, Fouad était un garçon serviable et les filles doivent savoir que les garçons serviables sont les meilleurs amants. D'ailleurs les plus grands baiseurs de la promo reconnaissaient en lui leur maître, et venaient dans son « salon » lui raconter leurs expériences et acceptaient ses conseils.

| Claude Vigée et l'Alsace(18 pages) © Copyright bibliotrutt.com |